Historisch (nach der Kohlegräberei) begann der Abbau durch Stollen im Bruchbau. Schäden an Gebäuden blieben gering, da fast nur Bauern

betroffen waren und die üblichen Fachwerkhäuser statisch nicht völlig starr waren. Klagen gab es immer wieder wegen versiegender

Brunnen. Mit dem einsetzenden Tiefbau ab etwa 1840 und der beginnenden Industrialisierung kam es zu Schäden wie Rissen in Mauern oder

Schräglagen von Gebäuden. Damit begann die Phase des Bergeversatz, da überwiegend in geneigter oder steiler Lagerung abgebaut wurde.

Mit der Mechanisierung des Abbaus ab den 1960er Jahren und der Nordwanderung stieg der Anteil der flachen Lagerung im Abbau auf 80 - 90 %.

Dabei wurde wieder Bruchbau betrieben und Senkungen wurden bewusst in Kauf genommen, wobei die Zerrungszonen am Rand des

Senkungstrichters nach Möglichkeit wenig bebaute Bereiche treffen sollte. Beim Wesel-Datteln-Kanal hat die Zeche

Auguste Victoria

etwa für einen der letzten Abbaubetriebe darüber die Deiche erhöht, die später auf das umgebende Niveau absinken werden. Die Alternative

Versatz ist zu teuer und kann Senkungen nur abmildern.

Hier einige Beispiele: Die Absenkungen von durchschnittlich 20 m zeigt die nebenstehende Karte. Die Senkungen am Rhein-Herne-Kanal

trotz Sicherheitspfeiler und Versatz erreichten zwischen 1911 und 1934 teilweise mehr als zwei Meter. Dies zeigt auch dass nicht

nur der Abbau direkt unter einem Objekt Senkungen verursacht. Das Schema der Zerrungszonen macht dies deutlich. Für zwei der letzten

Abbaubereiche von

Auguste Victoria sind die projektierten Senkungströge kartografisch dargestellt.

Die Schäden stehen direkt im Zusammenhang mit der Art der Kohlelagerung. Steile Flöze erzeugen Einbruchstrichter,

die oft als Reihe über dem Flöz verlaufen. Flach gelagerte Flöze erzeugen eine flächenhafte Absenkung mit Zerrungszonen an

den Rändern der abgebauten Flözpartie. Diese sind im nördlichen Ruhrgebiet typisch. Die größten Absenkungen gehen zum Teil auf

Raubbau im 2. Weltkrieg zurück. Normalerweise versuchten die Zechen die Kosten gering zu halten. Es waren auch ihre eigenen

Betriebsanlagen betroffen. Wie gut ein sorgfältiger Versatz sein konnte zeigt die Tieferlegung der Duisburger Häfen.

Für viele Bereiche galten sehr restriktive Vorschriften. Als die Städte um 1900 stark wuchsen wurden Abbauverbote unter den

Innenstädten ausgesprochen, um z.B. Brüche an Wasserleitungen und der Kanalisation zu verhindern. Unter Werksanlagen, großen Bauten wie

Kirchen oder Bahnlinien wurde Versatz vorgeschrieben, teilweise Sicherheitspfeiler. Dies galt besonders für die Kanäle und die

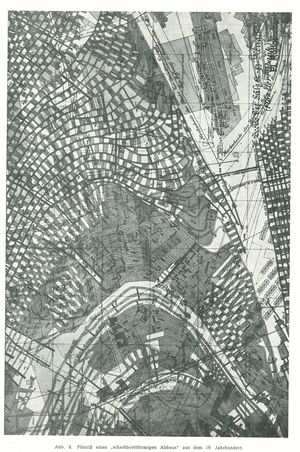

Schleusen. Bei stärkerem Deckgebirge und besseren Versatzmethoden konnten Verbote zurückgenommen werden. Einen schachbrettartigen

Abbau (Auflage der Bergaufsicht) der Zeche

Graf Beust unter der Essener Innenstadt zeigt der nebenstehende Kartenausschnitt.

Dabei blieben 50% der Kohle als Pfeiler stehen. Der ausgekohlte Bereich musste verfüllt werden. Im gesamten Ruhrgebiet

sind besonders die Mulden des Steinkohlegebirges betroffen. Auch die beste Versatztechnik konnte die Senkungen nur auf 20 - 30%

reduzieren. In der Karte unter der Tabelle sind diese Großstrukturen der Mulden deutlich zu erkennen.

Zwei Beispiele zeigen Pingenzüge im Bereich Bochum. In dem heute noch ländlichen Bereich von Sevinghausen treten die Flöze zu

Tage aus. Beim frühen Abbau wurde nur im Bruchverfahren gearbeitet. Die Hohlräume durch ausgekohlte Flöze brachen ein und bei

der steilen Lagerung entstanden Einbruchstrichter. Im Bereich Hamme waren diese so extrem und eng beieinander liegend, dass sie

eingezäunt wurden (erkennbar in der topographischen Karte von 1892). Auch 1907 waren die Tagesbrüche immer noch vorhanden. Erst

mit stärkerer Bebauung, u.a. durch das Werk Höntrop der Bochumer Vereins verschwanden diese. Sie waren Folge des Abbaus steil

gelagerter Flöze durch die

Zeche Präsident.

Eine Folge im nördlichen Ruhrgebiet ist das Entstehen von Poldern. Hier ist der Abfluss von Bächen zur Emscher oder der Lippe

nicht mehr möglich. Das Wasser wird in die höher liegenden Flüsse gepumpt. In weniger stark bebauten Gebieten sind dadurch

Senkungsseen entstanden, die sich teilweise zu Biotopen entwickelt haben und unter Naturschutz stehen.

Weniger auffällig sind die über Jahrzehnte andauernden Absenkungen von Straßen und Bahnstrecken. Die Schäden werden hier oft

bei ohnehin fälligen Instandhaltungsmaßnahmen beseitigt. Daher liegen viele Bahnstrecken auf teils sehr hohen Dämmen. Die fast

einer Buckelpiste gleichende A2 (besonders zwischen Gelsenkirchen und Kamen) wurde beim sechsspurigen Ausbau auf ein ausgeglichenes

Niveau gebracht.

Eine bis dahin einmalige Präventionsmaßnahme wurde 1990 in Gelsenkirchen durchgeführt. Die Zeche

Hugo wollte mit neuen

Abbaubetrieben im Bereich des Berger Sees (etwa 15% der Gesamtförderung) ihre Zukunft absichern. Dazu wurde das aus dem 16. Jahrhundert

stammende Schloss Berge gesichert. Um die üblichen Schäden wie Mauerrisse zu verhindern wurde eine Gitterkonstruktion aus Stahlbeton

und Zugankern unter das gesamte Ensemble eingezogen, das nun wie ein einziger Block reagiert. Gleichzeitig wurde der Berger See

z.T. ausgebaggert da er durch Abbau in Schieflage geraten war. Diese wurde später zusätzlich ausgeglichen, da der neue Abbau eine

leichte entgegengesetzte Kippung bewirkte.

Neben den punktuellen Schäden gab es Sanierungen an Straßen und Gleistrassen. Exemplarisch soll hier ein

Bereich an der Stadtgrenze von Dortmund und Lünen beschrieben werden. Hier gab durch den Kohleabbau durch die Zechen

Gneisenau und

Preußen eine flächenhafte Absenkung der Tagesoberfläche. Ab 1966 war beim damals beim neu

eingesetzten Stebbruchbau (ohne Versatz mit Waschbergen) auf eine gleichmäßige Senkungsrate geachtet worden. 1975 war dann

bei der Bahntrasse das höchste zulässige Gefälle von 1:80 erreicht. Damit begann die Ausführung der geplanten Anhebung der

Bahntrasse und der Autobahn. Nicht nur die beiden Trassen waren betroffen. Der gesamte Bereich war extrem abgesunken. Es

entstand der Lanstroper See und einige kleinere Vernässungen. Ohne die neu angelegte Deponie wäre auch in diesem Bereich

ein Senkungssee entstanden. Laut Harnischmacher ist hier die Oberfläche um mindestens 15 Meter abgesackt.

Für die Bahnstrecke wurden sieben Jahre Bauzeit veranschlagt, für die Autobahn drei Jahre mit gleichzeitigem Ausbau auf sechs

Spuren. Beide Sanierungsstrecken waren jeweils 1,5 km lang. Die Gesamtkosten betrugen mehr als 20 Mio. DM. Zunächst wurde die

Autobahn in Teilen angenoben und eine neue Brücke gebaut. Danach folgte die Anhebung der Bahngleise in mehreren Abschnitten.

Auf zwei der drei Gleise lief der Betrieb normal während das dritte angehoben wurde.

Bei den Arbeiten wurde die bis zur Einstellung des Abbaubetriebs zu erwartende Senkungsrate eingeplant um spätere neue

Baumaßnahmen zu vermeiden.

In Bottrop lief von 1992 bis 1994 eine ähnliche Maßnahme. Bis 1980 wurde im Bereich des Hauptbahnhofs von der Zeche

Prosper

Kohle abgebaut. Dabei entstand eine Senkungstrog von bis zu 2,90 m Tiefe. Da die Absenkung nach zwölf Jahren zum Stillstand

kam konnte die Sanierung durchgeführt werden. Betroffen war der 60 m breite Bahndamm auf einer Länge von einem Kilometer. Der

Hauptbahnhof wurde gleichzeitig weiter nach Westen verlegt.

Besonders heftig sind die Folgen von Schachteinstürzen. Bei nicht gut verfüllten Schächten wird das Verfüllmaterial

langsam in die Strecken in der Nähe des Schachts gedrückt, bis der entstandene Hohlraum die darüber stehende Füllsäule schlagartig

einbrechen lässt. Je nach Standsicherheit des Schacht war dieser danach z.T. über hundert Meter offen. Heute werden vor der Verfüllung

Strecken abgedämmt, um dies auszuschließen. Als Basis für die Füllsäule wird ein bis zu mehreren Dutzend Metern starker Betonpfropfen

im Schacht eingebaut. Diese Arbeiten wurden auch nach dem Ende des aktiven Bergbaus weiter durchgeführt um Schächte mit nicht

mehr zeitgemäßen Füllsäulen dauerhaft zu sichern. Es folgen mehrere Beispiele, die belegen dass auch Jahrzehnte nach der Einstellung

des Kohleabbaus Bergschäden auftreten können.

Die Zeche

Schölerpad in Essen-Altendorf teufte die Schächte Flashof (280 m) und Bückmann (207 m) ab. Sie wurden nach der

Stilllegung 1875 nicht richtig verfüllt und meldeten sich am 19. Juni 1930 mit einem spektakulären Tagesbruch mitten auf der heutigen

Heinrich-Strunk-Straße zurück, die über das abgeräumte Zechengelände führt. Ein Zehnjähriger kam dabei ums Leben, seine Leiche konnte

nicht geborgen werden. Endgültig wurden die Schächte nach der erneuten Bildung von Hohlräumen zwischen 2002 und 2005 saniert. Die

Revisionsöffnungen liegen in der Fahrbahn.

Eine Kuriosität bestand von 1952 bis 1964. Bedingt durch den Kohlemangel entstanden nach dem 2. Weltkrieg hunderte Kleinbetriebe

(v.a. südlich der Ruhr). In dieser Zeit betrieb die

Gewerkschaft Wisoka die

Kleinzeche von der Heydt unter Nutzung der

noch bestehenden Schächte der schon 1928 stillgelegten Zeche

von der Heydt. Sie war damit eine "echte" Tiefbauzeche, da die

anderen Anlagen meist als Stollen betrieben wurden und geringe Teufen erreichten. 1969 entstand am Schacht 2 ein Tagesbruch. Die

Verfüllsäule war nachgesackt und der entstandene Hohlraum eingebrochen. Der Schacht wurde auf 42 m Teufe aufgewältigt und mit einem

Betonpfropfen gesichert. Die Ursache wahr wohl der Abbau von Flözen im Bereich der Schachtsicherheitspfeiler durch die Kleinzeche.

In Essener Süden kam es zu zwei weiteren Schachteinbrüchen. Einen traf die Zeche

Eintracht Tiefbau in Essen-Freisenbruch. Der

622 m tiefe Schacht 3 kam 1987 noch einmal in die Schlagzeilen. Die Füllsäule im Schacht war fast 400 m abgesackt. Danach wurde der

Schacht neu verfüllt und mit einem 60 m mächtigen Betonpfropfen verschlossen. Die Revisionsöffnung ist mit einem Schild markiert.

Besonders viel Glück hatten die Mieter von Häusern in Essen-Steele, die auf ehemaligem Zechengelände ab 1960 gebaut wurden

Anfang September 1991. Dort hatte sich in der Wiese vor einem Wohnhaus eine kleine Mulde gebildet, in der am Nachmittag noch Kinder

spielten. Eine solche Mulde hatte sich schon mehrfach gebildet und war von einem Gartenbaubetrieb aufgefüllt worden. Darunter liegt der 537 m

tiefe und 1910 aufgegebene Schacht 2 der Zeche

Deimelsberg. In der Nacht brach die Füllsäule bis auf 137 m ein. Über mehrere

Wochen wurde der Schacht mit etwa 8000 t Material neu verfüllt und gesichert. Heute deutet nichts auf den Schacht hin.

Einer der größten Tagebrüche im ganzen Ruhrgebiet mit einer Tiefe von fast 80 m und einem Durchmesser von etwa 15 m brach 1970 in

der Dahlhauser Straße in hattingen-Baak auf. Der Fahrer eines Linienbus konnte dem Einbruchstrichter gerade noch ausweichen. Hier

hatte die Zeche

Verlorener Sohn einen

Blindschacht

im fast senkrecht stehenenden Flöz Sonnenschein angelegt. Das zu Tage austretende Flöz brach wohl langsam nach, bis sich der Bruch

auftrat. Kohleabbau fand dort um 1910 statt. Der Abbau des 2 m mächtigen Flözes war nur mit Bergeversatz möglich. Dazu wurde Lehm

genutzt, der in unmittelbarer Nähe anstand. Diese unübliche Methode wurde als überaus erfolgreich beschrieben, wird aber sicher der

Grund für den Tagesbruch sein. Noch heute tritt Grubenwasser neben der Rampe des Gleises zur früheren Verladung aus. Mit ihm dürfte

über Jahrzehnte auch ein Teil des eingebrachten Lehms ausgewaschen worden sein. Ausfühlichere Informationen sind unter

Dahlhauser Tiefbau zu finden.

Ähnlich glücklich ging ein doppelter Tagesbruch in Essen-Altendorf aus. Dort stand noch das Schachthaus des 1856 geteuften Schacht der

Zeche Kandanghauer, den 1867 die Zeche

Altendorfer Tiefbau übernahm und auf 542 m vertiefte. Nach dem 2. Weltkrieg zogen

sieben Familien in die umgebauten Werkstatt- und Maschinenanbauten des 1914 aufgegebenen Schachts ein. Am 16. Februar 1956 öffnete sich

direkt neben dem Gebäude ein 26 x 18 m breiter und etwa 20 m tiefer Tagesbruch. Ursache war der nur bis auf 50 m Tiefe verfüllte Schacht.

So konnte seitlich in einer Schwächezone, die durch zwei bis zu Tage reichende Flöze entstand Material eindringen und ein Hohlraum

entstehen, der einstürzte. Die Füllsäule ist offensichtlich erheblich abgesackt, da das Volumen des Tagesbruchs sonst nicht erklärbar

ist. Allein am oberen Rande bis zu einem Meter Tiefe sind dies über 400 m³. Der Schacht hatte die Maße 7,5, x 2,7 m. Pro m sind das

ca. 20 m³ Volumen. In der Nähe (möglichweise durch die Erschütterungen) trat ein weiterer Bruch mit 6 m Durchmesser und 10 m Tiefe auf.

Beide wurden mit Haldenmaterial aufgefüllt. Die Wohnnutzung wurde danach beendet und leider später das gut erhaltene Schachthaus

abgerissen.

Der bekannteste und medienspektakuläre Tagesbruch ereignete sich am 2. Januar 2000 in Bochum. Es tat sich der "Krater von Höntrop" auf.

Zwei Tagesbrüche von rd. 500 m² Fläche und bis zu 20 m Tiefe schluckten eine Garage und mehrere Bäume; an mehreren Häuser entstanden

Risse und Schieflagen. Tagelang berichteten Medien - selbst bis in die USA - darüber. Die Schachtverfüllung war abgegangen. Es wurden

ca. 2300 t Beton und weiteres Verfüllmaterial nötig, um den Tagesbruch zu sichern. 1906 war der 431 m tiefe Schacht 4 der Zeche

Maria Anna & Steinbank während der geplanten Verfüllung zusammengebrochen. Das Schachtgerüst und Fundamenttrümmer bildeten in

etwa 40 m Tiefe einen Propfen. Darüber wurde feinkörniges Material eingebracht. Offenbar wurde dieses nach und nach ausgewaschen und

der entstandene Hohlraum brach ein. Der Schacht liegt in einem Vorgarten und ist am Revisionsdeckel zu erkennen. Über ein Jahrzehnt

nach dem Tagesbruch wirkte der Bereich immer noch wie gerade neu bebaut.

Einer der teuersten Bergschäden wurde im Feld der Zeche

Sellerbeck in Mülheim-Mellinghofen verursacht. Ende 2004 führte eine kleine

Delle zu einer genaueren Untersuchung. Danach wurden 20 Monate lang im Bereich der Mühlenstraße Hohlräume verfüllt. Die Kosten

summierten sich auf 2,8 Mio. €. Am 21. September 2006 konnte die Straße wieder frei gegeben werden. Grund könnte Uraltbergbau vor

dem Abbau der Zeche Sellerbeck gewesen sein. Laut Unterlagen reichten ihre Abbaubetriebe nicht bis in den betroffenen Bereich.

Ein weiterer Sanierungsfall mit weitreichenden Folgen war die Sanierung der Haltestelle Mühlenfeld der U18. Hier waren in etwa 10 m Tiefe

offene Stollen der Zeche

Kinderberg gefunden worden. Von Ende Oktober 2011 bis Anfang März 2012 wurde die Linie unterbrochen, bis alle

Hohlräume verfüllt waren. Die Zeche bestand zwischen 1730 und 1837. Gerade bei so alten Grubenbauten sind wenige Unterlagen vorhanden.

Hier zeigt sich auch wie naiv beim Bau der U-Bahn vorgegangen wurde. Offenbar wurden nicht einmal größere Bohrungen vor dem Bau durchgeführt,

obwohl klar sein musste, dass in diesem Bereich oberflächennah Bergbau betrieben wurde. Hier entstanden Kosten in Höhe von ca. 2,2 Mio. €.

Auch die Vorbereitungen für die Bebauung einer Sportanlage in der Nähe (Suchbohrungen und Betoninjektionen) liegen bei 600000 €. Hier

wird deutlich, dass generell in der Zone des alten oberflächennahen Stollenbergbaus auch in Zukunft hohe Kosten entstehen werden.

Ein weiterer teurer Vorfall waren vorsorgliche Verfüllarbeiten ab November 2013 am Essener Hauptbahnhof. Es traten zwar keine Brüche auf,

aber der aus Sicherheitsgründen eingestellte und später eingeschränkte Zugverkehr sorgte für ein Chaos bei der Deutschen Bahn. Hier

wurde eine bekannte Strecke der Zeche

Hoffnung (Stollen Secretarius Aak) 15 m bis 20 m unter der Tagesoberfläche verfüllt.

Dabei wurden weitere Hohlräume gefunden, die durch Uraltbergbau oder "wilden" Abbau nach dem 2. Weltkrieg entstanden sein könnten.

Offenbar befand sich in diesem Bereich ein Luftschutzstollen, der später unbefugt als Zugang gedient haben könnte. Bis April 2014

wurden mehr als 500 Bohrungen mit einer Gesamtbohrlänge von rund 18.000 Meter erstellt und 3.750 m³ Baustoff unter den Bereich

der Gleisanlagen eingebracht. Die Kosten der Verfüllung liegen bei ca. 500000 €.

Eines der spektakulärsten Ereignisse war im April 2014 die Sanierung des Schurfschachts Joachim der Zeche auf der A40 in Essen

Königin Elisabeth. Die entstandenen Kosten liegen wohl deutlich

im zweistelligen Millionenbereich. Dazu kamen durch die Sperrung der Autobahn kilometerlange Staus und Umleitungen.

Am 29.11.2016 ereignete sich ein zuerst unauffälliger Tagesbruch in Essen-Heisingen. In der Straße Koldenbuschweg sackte ein Teil eines

Vorgartens ab. Zuerst sah es nach einem "kleinen" Schaden aus. Eine Fläche von ca. acht qm war bis zu zwei Meter abgesackt. Darauf

wurden Erkundungsbohrungen niedergebracht und sofort die Häuser 13 bis 23 gesperrt. Im Untergrund waren große Hohlräume gefunden

worden. Die Verfüllung mit Spezialbeton sollte bis Ende Januar 2017 abgeschlossen werden. Einige Anwohner durften erst im Februar

in ihre Häuser zurück. Die Hohlräume waren aber deutlich größer als angenommen. Erst im Dezember 2017 waren die Arbeiten soweit

abgeschlossen, dass die Anwohner wieder dauerhaft in ihre Häuser zurückkehren konnten. In der direkten Nachbarschaft wurden nach

weiteren Sondierungsbohrungen mit Betoninjektionen begonnen, die Ende 2017 noch nicht abgeschlossen waren. 2006 hatte es in

der Nachbarschaft (Stornefranzstraße) Senkungen gegeben, die 16 Anwohner trafen. Hier war es nach kurzer Zeit wieder ruhig.

Die jetzt verfüllten Hohlräume stammen wahrscheinlich von der Zeche Wasserschneppe, die bis 1876 unter dem damals fast siedlungfreien

Gelände Kohle abbaute. Sie betrieb westlich den Schacht Jakob und östlich den Schacht Franz. Sie erschlossen beide das überwiegend

abgebaute Flöz - damals Franz genannt, heute Röttgersbank. Beim damals üblichen Abbau wurden Kohlepfeiler stehen gelassen, einen

Versatz mit Bergematerial gab es sicher nur stellenweise. Wahrscheinlich wurde auch das Flöz Dickebank abgebaut, das ziemlich genau

mittig zwischen den beiden Straßen ausbiss. Nach der Stilllegung übernahm die Zeche Heisinger Mulde das Grubenfeld. Deren

Abbau bis 1885 ging nur im Umfeld von Schacht Franz und nördlich davon um.

Nicht weit entfernt kam es am 18.10.2017 zu einem der wahrscheinlich kostspieligsten Tagesbrüche an der S-Bahnhaltestelle unterhalb der Villa

Hügel. Es wurden erst in einer Böschung Hohlräume gefunden und nach ersten Sondierungen mehrere Absenkungen im Bereich der Gleise. Bei

weiteren Bohrungen wurde klar, dass es weitere Hohlräume gibt. Die Bahn sperrte die Strecke und rechnet mit Verfüllarbeiten bis April 2018.

Damit die Arbeiten ohne Unterbrechungen durchgeführt werden können sind die Gleise und die Oberleitung abgebaut worden. Auf einer Länge

von 350 m östlich der Haltestelle wurden in etwa 30 m Tiefe mindestens sieben, mehrere Tausend Kubikmeter große Hohlräume angetroffen.

Es handelt sich um Stollen oder Abbaustrecken, die noch stellenweise erhalten sind samt Stützhölzern.

Der Stollen und die von ihm aus abgebauten Flöze gehörten i.W. zur Zeche Kämpgesbank. Diese baute zwischen 1833 und 1872 Kohle ab. Die

Förderung betrug jährlich ein paar Tausend Tonnen (maximal etwa 8100), meistens deutlich weniger. Wie damals üblich wurde kein Versatz

eingebracht sondern Kohlepfeiler als Sicherung stehen gelassen. Damit erklären sich die Hohlräume unter der Bahntrasse. Die anstehenden

Flöze gehören zur Girondellegruppe, von denen eines (Girondelle 5 Unterbank) als Eisensteinflöz ausgebildet ist. Für 1858 ist ein

Abbau durch die Nachbarzeche Klosterbusch bekannt. Sie förderte nur Eisenerz. Das Flöz war hier etwa 0,7 m mächtig.

Von den anderen Flözen der Gruppe wurde wegen der geringen Mächtigkeit - wenn überhaupt - wohl nur eines abgebaut.

Auch nach über 150 Jahren treten noch Bergschäden auf. Am 16. und 17. November 2023 fielen zwei Tagesbrüche in Bochum-Linden.

Der zweite (2 x 5 m) mitten auf der Hattinger Straße geht auf einen defekten Kanalschacht zurück, der kleinere (2 x 2 m) im

Bereich des Parkstreifens ist wohl bergbaubedingt. Dort wurde oberflächennah von der Zeche Dahlhauser Tiefbau das etwa

2,20 m mächtige Flöz Sonnenschein abgebaut. Es spaltet sich hier in eine etwa zwei Meter mächtige Oberbank und eine schmale

nicht abgebaute Unterbank auf. Aufgrund der ersten Erkundungsbohrergebnisse wurden im Flöz Sonnenschein Oberbank weitere

Bohrungen gesetzt. Bei 12 -13 Tiefe wurden Lockermassen angetroffen. Der nicht abgebaute Sicherheitspfeiler ist

normalerweise etwa 20 - 30 m stark. Hier könnten durch den Abbau Sackungen entstanden sein (selbst bei Vollversatz nicht

ausgeschlossen). Endgültig konnte kein eindeutiges Ergebnis gefunden werden. Die Hattinger Straße war vom 17. November 2013

bis zum 2. März 2024 gesperrt. Besonders der ÖPNV war durch die Unterbrechung der wichtigen Straßenbahnstrecke nach Hattingen

stark beeinträchtigt.

Ein weiterer spektakulärer Vorfall ereignete sich 2024 in Essen-Freisenbruch. Es gab zwar keinen Tagesbruch, aber ein

Stabilitätsproblem an einem großen Wohnhaus (Spervogelweg 26-28). Dort war im Juni 2024 im Rahmen von Unteruchungen ein

Luftschacht (ca. 43 m tief) des Erbstollen der späteren Zeche Eintracht Tiefbau lokalisiert worden. Er liegt direkt

unter der der Fassade des Hauses

neben einem Stützpfeiler. Da er nie richtig verfüllt wurde war die Statik des Gebäudes nicht mehr sicher. Als der Schacht

1831 abgeteuft wurde war die Umgebung nicht bebaut. Die Fläche war wahrscheinlich Ackerland. Der Schacht brach später ein.

Er war beim Bau des Wohnhauses nicht mehr erkennbar, aber nicht nach den heutigen Maßstäben verfüllt.

Die Mieter des Hauses mussten sofort ihre Wohnungen verlassen und konnten später nur wichtige Dokumente und einige wenige

Gegenstände mitnehmen. Zum Teil wurden sie in Hotels untergebracht. Am 22. Januar 2025 gab es eine so erstmals ausgeführte

Maßnahme zur Sanierung. Es wurden vier 20 m lange Stahlträger in den Keller eingezogen. Sie stabilisieren das Gebäude

mit Hydraulikpressen für die folgende dauerhafte Sicherung des Schachtsbereichs durch Betoninjektionen. Da alles nach Plan

verlief konnten die Mieter seit dem 24. Februar nach fast acht Monaten in ihre Wohnungen zurück. Dazu gehört auch die

Wiederherstellung der Heizung/Warmwasserversorgung und die Prüfung auf einen möglichen Schimmelbefall.