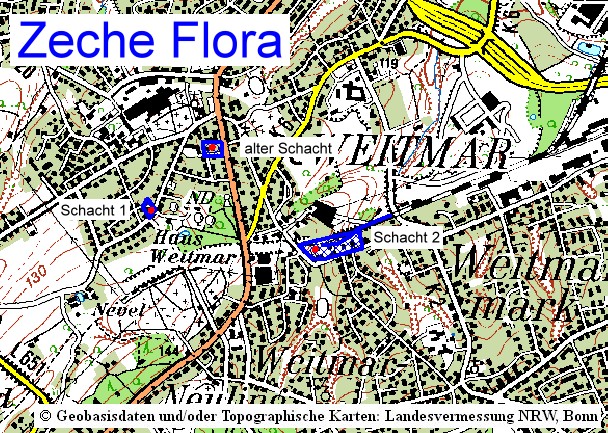

Zeche Flora in Bochum-Weitmar

1893 - 1962

Der Name der Zeche geht auf die römische Göttin Flora zurück. Sie ist in der römischen Mythologie

die Göttin der Blüte, im besonderen der Getreideblüte. Der Kohleabbau im Feld der Zeche begann sozusagen "aus Notwehr"

heraus. Die ersten Schürfungen und die Mutung von 1832 bis 1849 erfolgten durch den Freiherrn von Berswordt-Wallrabe und

die später folgende Gründung der Gewerkschaft Flora. Er wollte verhindern, dass unter seinen Ländereien von anderen

Bergbau betrieben wurde. Im Gegensatz zu ihm betrieben die Freiherrn von Elversfeldt in Bochum-Dahlhausen schon lange Zechen,

u.a. die benachbarte Zeche General.

Eine erste Betriebsphase war von 1853 bis 1890. Die geringen Vorräte waren abgebaut. Unter dem Namen Emil I (1922 -1926)

und ab 1934 wieder als Flora begann ein neuer Betrieb durch die Gewerkschaft Rodenbach (1945 umbenannt in

Gewerkschaft Hausbach) bis zur Stilllegung 1967. Nach dem Krieg hatte sie ihren Abbaubetrieb östlich der Hattinger

Straße in angepachteten Feldesteilen der Zeche Prinz Regent.

Für die erste Betriebsphase gibt es ausser Flözkarten kaum Unterlagen zu Schächten und Abbaubetrieben. Sie verbrannten mit

einer wertvollen Bibliothek beim ersten größeren Bombenangriff auf Bochum am 13. Mai 1943, bei dem das Haus Weitmar getroffen

wurde.

Flora

Die Förderanlage in der heutigen Ortslage Weitmar-Mitte hatte einen tonnlägigen Förderschacht. Dazu kamen Wetterschächte. Die Kohlenvorräte waren nicht sehr groß und schon 1890 fast erschöpft. Dazu kamen Schäden an den Schächten. Wenige Jahre nach der Stilllegung waren sie verbrochen. Die Förderanlage wurde deshalb auch sehr schnell abgerissen. Spuren der Schächte sind nicht vorhanden.

Der erste Förderschacht lag wahrscheinlich in der Nähe des Schurfs General Chassée. Er wurde ab im Flöz Sonnenschein ab 1854 aufgefahren und erreichte eine flache Teufe von 570 m. 1855 wurde zwei seigere Luftschächte abgeteuft, 1862 der Hauptförderschacht mit einem daneben liegenden Fahrschacht. Dieser lag direkt an der Hattinger Straße in der Ortslage Weitmar-Mitte. Mit seiner Dampfmaschine wurde auch die daneben liegende Getreidemühle angetrieben. Diese Situation entspricht am ehesten der in der Karte von 1885 dargestellten. 1864 wurde der erste Schacht stark beschädigt. Die Stilllegung 1890 lag an der beginnenden Bebauung im Ortskern von Weitmar. Die zu erwartenden Kosten durch Bergschäden wurden zu hoch.

Heute sind die Schächte unter einem kleinen Einkaufszentrum verschwunden.

Ab 1943 waren im Zechengebäude ca. 50 Zwangsarbeiter untergebracht. Sie liefen zur Arbeit etwa 2 km zum Schacht 1, da der Schacht 2 noch nicht zur Seilfahrt eingerichtet war. Bei Bombenangriffen suchten sie Zuflucht im Schacht. Zu einem in der Nähe liegenden Luftschutzstollen hatten sie keinen Zutritt. Dies war offenbar der wieder aufgewältigte alte "Neue Marcker Stollen", der schon um 1770 in Betrieb war.

Die Zeche Flora baute stehen gebliebene Kohlepfeiler ab und Kohle, die zu hart für den Abbau mit Schlägel und Eisen war. Sie lagen in den Feldern der Zechen Fortuna und Bonifacius.

Im Jahr 2015 wurden bei Probebohrungen für die Sanierung der Abwasserkanäle in der Heinrich-König-Straße Hohlräume entdeckt, die eine monatelange Sperrung bis zum Ende der Verfüllung mit Spezialbeton bedingte. Der erneute Abbau durch Flora in diesem Bereich könnte mit ein Grund für die Hohlräume sein. Die Vorgänger hatten schon 1869 ihren Betrieb beendet.

Hasenwinkel

- Sonnenscheiner Stollen - vor 1698 Betrieb bekannt und schon 1700 eingestellt

- Hasenwinkler Stollen - 1732 bis 1772

- Neue Mark - vor 1750 Abbau im Oberstollen; ab 1783 Anlage des Tiefen Stollen

- Kirschbaum - vor 1754 Abbau im Kirschbaumer Stollen; 1754 - 1790 Betrieb in einem tieferen Stollen. Als Ver. Kirschbaum und Neumarck wurde von 1795 - 1815 gemeinsam ein Ersatzstollen betrieben.

- General-Stollen Nr. 2 - Vortrieb ab 1790. Mit Himmelscrone nach 1822 als General und Himmelscroner Erbstollen betrieben. Der Zweck war das Abführen der Grubenwässer der höher liegenden Stollenzechen. Diese zahlten dafür und konnten in größerer Tiefe Kohlen abbauen. Bei der damaligen Technik konnte das in die Grubenbauten einsickernde Wasser nicht sicher oder nur mit hohem Aufwand abgepumpt werden.

1827 wurde eine kombinierte Zeche Hasenwinkel und Sonnenschein gegründet. Diese ging mit den anderen oben aufgeführten Zechen

und dem Betrieb Fortuna 1 zwischen 1822 und 1834 im Hasenwinkel-Himmelscroner Erbstollen auf. Ab jetzt wurde

nur noch aus Schächten gefördert. Ver. Kirschaum und Neumarck kam erst 1856 dazu, ebenso Johann Christoph und

Fortuna 2.

1866 hatten alle Schächte die Förderung eingestellt und mit dem Abteufen des Schachtes Julius Philipp begann der Betrieb

der Tiefbauzeche Hasenwinkel.

Ab 1861 wurde der neue Förderschacht abgeteuft und mit dem Bau der Tagesanlagen begonnen. Da ein zweiter Schacht aus

Sicherheitsgründen nötig war baute man den alten Stollenschacht August 1864/65 neu aus. Die Förderung setzte ein Jahr später

ein. Schacht August blieb bis 1899 in Betrieb, als er durch einen neuen Wetterschacht ersetzt wurde. Das Betriebsgelände

reichte jetzt weit in das Lindener Tal hinein. 1904 übernahm Friedlicher Nachbar die Zeche Hasenwinkel. Sie

war lange profitabel gewesen, da die anstehende Fettkohle sehr guten Koks lieferte. Es bestand aber keine eigene Kokerei. Ab

1834 übernahm dies eine Privatkokerei in Dahlhausen, eine der ersten im Ruhrgebiet. Ab 1885 wurde neben dem Schacht Theresia

ein neue private Kokerei eröffnet, die 1891 übernommen wurde. Da der Absatz auch an den Bochumer Verein ging wurde

gleichzeitig eine drei km lange Seilbahn bis zu dessen Zeche Maria Anna & Steinbank in Bochum-Höntrop gebaut. Sie

wurde 1905 abgebrochen, als die Fettkohlenvorräte zur Neige gingen. Danach ging der Betrieb immer weiter zurück und 1923

kam die Angliederung an Friedlicher Nachbar als Außenanlage. 1926 war der Abbau der Restkohlen beendet und es folgte

die Stilllegung mit nachfolgendem Verfüllen des Schachts und dem Abbruch der Anlagen.

Die Zechengeschichte ist ausführlich unter der Zeche General beschrieben.

| Schacht | Teufbeginn | Inbetriebnahme | Stilllegung | max. Teufe (m) |

| Förderschacht | 1854 | 1855 | nach 1864 | 270 flach |

| Wetterschächte | 1855 | 1855 | 1890 | 26 |

| Förderschacht | 1862 | 1864 | 1890 | ca. 270 flach |

| neuer Förderschacht | 1925 | 1926 | 1929 | 105 flach |

| 1 | 1928 | 1929 | 1967 | 115 |

| 2 | 1934 | 1934 | 1967 | 162 |

maximale Förderung Flora alt 38277 t 1875

durchschnittlich 20000 - 30000 t/a

maximale Förderung Flora neu 69946 t 1937

durchschnittlich 40000 - 50000 t/a

Der Nachkriegsbetrieb der Zeche Flora war typisch für Kleinzechen in dieser Zeit. Bei der Förderleistung lag sie im Bereich starker Stollenzechen des 19. Jahrhunderts. Diese erreichten ähnliche Zahlen bei einem Vergleich der von einem Hauer pro Schicht gewonnenen Kohle. Stollenzeche bedeutet damit nicht automatisch rückständiger Betrieb. Durch die andersartige Geologie gab es im Saarland sehr große Stollenbetriebe, teilweise mit zwei nebeneinander liegenden Stollen. Die Querschnitte waren größer als die der meisten Ruhrstollen, meist mindestens 2 m hoch und 2,5 m breit.