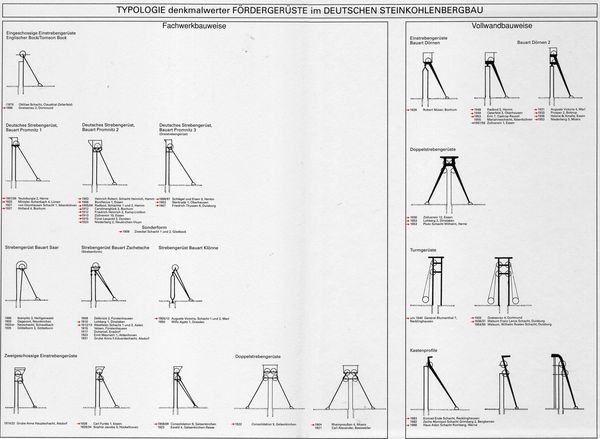

Förderanlagen

Bei der Förderung der Kohle entwickelte sich die Technik vom einfachen Graben über Stollenbetriebe

zu den Großzechen am Ende des Steinkohleabbaus. Hier soll eine Übersicht von einfachsten Fördermitteln (bergbauliche

Bezeichnung für alle Transporttechniken) bis zu den zuletzt üblichen Förderanlagen (große Strebengeüste und Turmförderungen)

entstehen. Dabei werde ich je nach Datenlage vorgehen. Die Gesamtübersicht wird chronologisch sein und zukzessive erweitert

werden. Die Navigation erfolgt mit Sprungmarken, die zu den Unterkapiteln führen.

Die erste Phase des Kohlegrabens kann übergangen werden. Mit Hacke und Schaufel wurde im Ausgehenden eines Flözes

ein schon früh so genannter "Pütt" angelegt. Solange er nicht durch zufließendes Grundwasser absoff konnte die gewonnene Kohle

abtransportiert werden. Dazu reichten Körbe, Kiepen oder Säcke. Von diesem Abbau sind überwiegend in Waldgebieten Vertiefungen

erhalten. Diese "Pingen" stammen auch vom späteren Stollenbergbau und sind nicht immer eindeutig einer Abbauphase zuzuordnen.

Früher Tiefbau

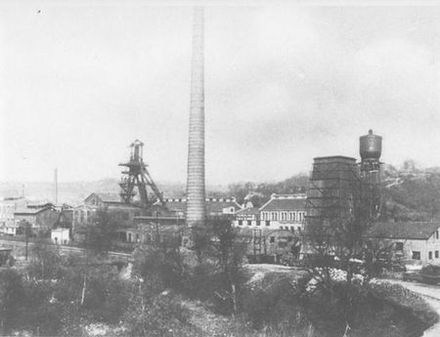

Komplexes Schachthaus

Malakoff

Frühe Fördergerüste

Tomsonbock

Strebengerüst

Turmförderanlagen

Sonderformen

Translozierung

Stollenbergbau

Die Technik der Stollenphase war überwiegend auf handwerklichem Niveau. Benötigte Werkzeuge oder Hilfsmittel konnten Schmiede liefern. Dazu gehörten Schlägel und Eisen (Hammer/Meissel), Schaufeln, Sägen, Äxte, Ketten und Beschläge. Erst mit den größeren Stollenzechen ab dem frühen 19. Jahrhundert kamen industrielle Erzeugnisse dazu (i.W. Schienen und Förderwagenachsen/-räder.

Wenn die Stollen länger wurden kam der Zeitpunkt an dem Luftschächte nötig wurden. Sie wurden Lichtlöcher genannt. Viele wurden zu Förderschächten ausgebaut. Sie lagen oft günstiger zu Straßen als das Stollenmundloch in den Tälern. Hier gab es nur wenige befestigte Wege. Im Winter waren sie verschlammt und kaum benutzbar. Alle frühen Handelswege lagen deshalb auf den Höhenzügen. Die Lichtlöcher erhielten bei Bedarf Namen die sie als Förderschacht erkennbar machten.

Hier beginnt der Einsatz von Fördermitteln. Fässer oder Kübel wurden mit Ketten oder Hanfseilen nach oben gezogen. Das einfachste Hilfsmittel war ein Haspel. Auf einer Rolle wurden Kette oder Seil durch Haspelknechte aufgewickelt. Damit konnte bis etwa 40 Meter Teufe gefördert werden. Daraus entwickelte sich der Göpel, im Prinzip ein modifizierter Haspel mit besserer Hebelwirkung und größerer Leistung. In der Regel wurde ein Pferd für das Drehen eingesetzt. So konnte ein größeres Gewicht gehoben werden. Da ein Göpel schon konstenintensiver war wurde er nach der Abbauphase an einen anderen Standort versetzt. Die gesamte Konstruktion wurde durch meist kegelförmige Überbauten gegen die Witterung geschützt. Später gab es auch vereinzelt gemauerte Gebäude.

Im Stollen wurde die Kohle meist mit Schubkarren transportiert. Dazu reichte ein Bretterweg auf der Stollensohle. Diese Arbeit erledigten die Schlepper. Mit dem Anstieg der Förderung reichten die einfachen Karren nicht mehr. Es wurden Schienen verlegt und Förderwagen eingesetzt. Die Schienen waren zuerst aus Holz, später mit Blechbeschlägen und danach aus Eisen. Anfangs brachen die gusseisenen Räder und Achsen oft, wie auch die Schienen. Erst nach deren technischen Reife wurde die Wagenförderung zum Standard und auf den Tiefbauzechen weiterentwickelt. Für kurze Strecken reichten Schlepper. Später wurden Pferde eingesetzt. Anfang des 20. Jahrhunderts waren es Tausende. Sie wurden bis auf wenige Ausnahmen durch Lokomotiven ersetzt. Ihr Antrieb lief mit Druckluft, Benzol und Akkus. Zuletzt dominierte der elektrische Betrieb mit Oberleitungen. In den letzten Jahren wurden sie nur in kleinem Maßstab eingesetzt und bei langen automatisierten Strecken wie von Recklinghausen nach Herne (Graf Blumenthal). Der Kohle- und Bergetransport lief über kilometerlange Bandstrecken. Für Material waren Einschienenhängebahnen im Einsatz.

Einige Jahrzehnte wurden besonders im Bereich der Schächte Kettenbahnen eingesetzt. Diese ermöglichten einen automatisierten Arbeitsablauf beim Verladen der Kohlewagen in die Förderkörbe. Diese nachträglich eingebauten Bahnen wurden bei neuen tiefer liegenden Sohlen nicht mehr eingesetzt, da direkt am Füllort Bahnhöfe angelegt wurden. Eine Besonderheit waren Kettenbahnen im Saarland. Hier waren die Flöze viel weniger gefaltet als im Ruhrgebiet. Daher konnten groß dimensionierte Stollen mit leichtem Gefälle angelegt werden. Die Kohle wurde mit Kettenbahnen transportiert. Mit dem Übergang zu "echtem" Tiefbau endete diese relativ schwerfällige Technik. Es ware sehr viel Mechanik nötig (Ketten-/Seilführung mit vielen Rollen, Spannvorrichtungen, Mitnehmern und mehr). In wenigen Fällen kamen übergangsweise Lokomotiven zum Einsatz.

nach oben

Früher Tiefbau

Im flachen Schacht kam eine Vorform der späteren Förderkörbe zum Einsatz. Eine Bühne auf Schienen diente zum Transport. Ein Förderwagen wurde aufgeschoben und hochgezogen. Personen durften wegen der unsicheren Seile nicht befördert werden. Deren Seilfahrt wurde erst nach der Entwicklung sicherer Stahlseile erlaubt. Sie stiegen über Leitern (Fahrten) in den Schacht und heraus. Diese waren neben der Förderung angebracht. Die Unterteilung der Schächte für die verschiedenen Nutzungen wurde als Trumm bezeichnet. Wenn der Wasseranfall einer Zeche gering war konnte auf eine Pumpe verzichtet werden. Das Wasser wurde im Schachtsumpf gesammelt und in Zeiten geringer Förderung (meistens in der Nacht) mit Wasserkästen gehoben.

Mit zunehmender Teufe hatte der Fördermaschinist keinen direkten Kontakt zum Füllort unter Tage. Bis zur elektronischen Steuerung bediente ein Anschläger eine Mechanik, die durch Schläge einer Glocke anzeigte welche Aktion gerade nötig war. Ansonsten war die frühe Tiefbauphase bis auf die Teufe kaum anders als bei den Pferdegöpeln.

Von den Schachthäusern sind nur wenige erhalten. Einige sind zu recht luxuriösen Wohnhäusern umgebaut worden. Besonders kritisch ist der Zustand von Hundsnocken, der ersten Förderanlage von Carl Funke. Das Gebäude verfällt seit Jahren. Trotz Einstufung als Denkmal sind nicht einmal Sicherungsarbeiten erkennbar. Es folgen Pläne und Fotos zu den Schachthäusern.

Ein Unikum ist das erhaltene Schachthaus der Zeche Wohlverwahrt. Es wurde 1938 gebaut und beherbergte die gesamte Technik vom Schachtgerüst bis zur Aufbereitung. 1962 war die Stilllegung.

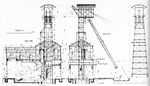

Die ausgereifte Variante zeigt ein Schachthaus mit kompletter Aufbereitung und Verladung. Es handelt sich um der Schacht 12 der Grube Grand Hornu in Belgien. 1853/54 wurde die damals außergewöhnlich leistungfähige Anlage gebaut. Der Schacht war 355 m tief. Die im Plan enthaltene "Zechenstube für Frauenzimmer" belegt die in Belgien erlaubte Frauenarbeit auf den Schachtanlagen.

Übergangsphase zu Schachthaus mit Anbauten

Werkstätten und Büro kamen dazu und so entstand ein kompaktes Gebäude mit allen nötigen Einrichtungen. Der Schachtturm wurde mit der Zeit immer höher. Der Balancier der im Ruhrgebiet üblichen Wasserhaltung benötigte immer mehr Platz. Das Gestänge der Pumpen wurde mit größerer Teufe schwerer. Damit wurden auch die Dampfmaschinen größer. Konsequenz dieser Entwicklung waren die Malakofftürme.

Einige Hinweise zu den folgenden Rissen und Fotos: Die Zeche Kandanghauer ging in Altendorfer Tiefbau auf. Die Zeche Bickefeld war eine eher unbedeutende und wenig erfolgreiche Anlage (am Phönixsee in Dortmund). Bei einigen Zechen ist gut die Folgenutzung als Wohnraum (z.T. Notwohnungen) zu erkennen. Die Reihenfolge entspricht grob dem Alter der Anlagen.

nach oben

Malakofftürme

Das massive Mauerwerk der Festung wurde schnell mit den gerade entstehenden Schachttürmen assoziiert und der Name übertragen. [Ich bevorzuge die französische Schreibweise Malakoff.]

Nicht nur Ruhrgebiet zeigten reisende "Reporter" auch ein nach der Fantasie erstelltes Gemälde der Schlacht. Ironischerweise hatte das Fort wenig Ähnlichkeit mit einem Turm. Es war eher eine befestigte Schanzanlage.

Hier folgt erst einmal eine Galerie der noch erhaltenen Malakofftürme. Später folgen detaillierte Angaben zur Entwicklung. Der Turm der Zeche Alte Haase ist ein Unikum. Als er gebaut wurde war die Ära der Malakoffs schon seit Jahrzehnten vorbei. In viele Türme wurden später Strebengerüste eingezogen. Dazu gibt es bei den entsprechenden Zechen Fotos, hier nur das des einzigen erhaltenen auf der Zeche Prosper.

nach oben

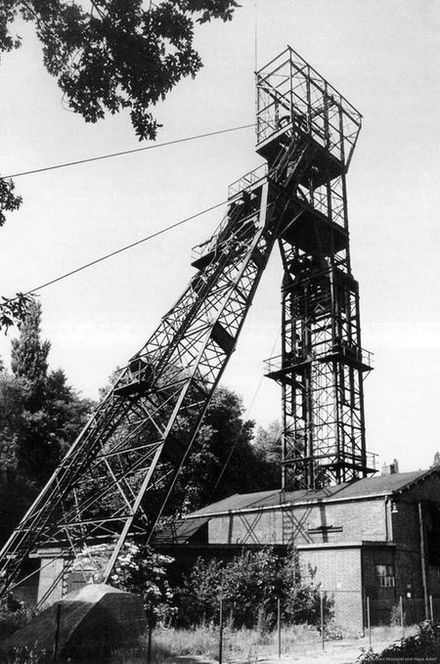

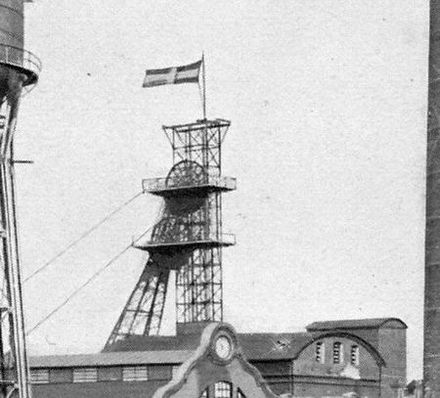

Frühe Fördergerüste

Nach dem Einsatz von Stahl konnten die Pyramidengerüste anfangs mithalten. Sie hatten aber keine Chance gegen die neuen Strebengerüste. Diese konnten die Zugkräfte der Förderseile gut abfangen. Beim Paramidengerüst war die Seite zur Fördermaschine stark belastet was die Gesamtkonstruktion instabil machte. Eine seitliche Strebe konnte zwar Abhilfe bringen, dies war aber teurer als ein Strebengerüst. In Frankreich und Belgien wurde das modifizierte Gerüst in Holz ausgeführt häufig verwendet. Das oben abgebildete Schachthaus von Grand Hornu hatte innen ein solches Gerüst mit einer zusätzlichen Strebe.

Im Ruhrgebiet gab es daher nur wenige Pyramidengerüste, die relativ schnell ersetzt wurden. Eines stand auf der Zeche Osterfeld in Oberhausen, weitere am Schacht Clerget 1 (Recklinghausen I), Barillon (Julia) und Schacht 1 von Shamrock in Herne. Hier wurde später eine seitliche Strebe angebaut. Ein verkleidetes Gerüst stand über dem Schacht 4 der Zeche Maria Anna & Steinbank in Bochum. Ein kleines Gerüst wurde am Schacht 4 der Zeche Katharina in Essen gebaut. Der Schacht war nur 55 m tief und diente dem oberflächennahen Spülversatz. Ein weiteres kleines Gerüst ging 1909 am Schacht 5 der Zeche Holland in Wattenscheid in Betrieb. Als Luftschacht benötigte er nur eine Befahrunsmöglichkeit mit geringer Belastung. Möglicherweiser gab es noch weitere.

Ein Unikat stand am Schacht 3 der Zeche Rheinelbe in Gelsenkirchen. Vom Grundriss ist es eine Pyramide aber eher ein verschachteltes Strebengerüst mit Haupt- und Nebenförderung.

Ein mit Holz verkleidetes Gerüst wurde 1929 am Schacht 2 der Zeche Westphalia in Dortmund aufgestellt. Das vorher hier stehende Turmgerüst wurde zur Zeche Erin in Castrop-Rauxel versetzt, nachdem es 1925 nur für zwei Monate in Betrieb war. Der für die Bergeförderung von Westphalia vorgesehene Schacht wurde wegen kurzfristiger Planungsänderungen überflüssig und war noch bis 1931 als Luftschacht in Betrieb.

Shamrock ging 1860 in Betrieb, die anderen um 1870 herum; um 1904 folgten die Nachzügler Katharina und Rheinelbe.

nach oben

Tomson-Bock

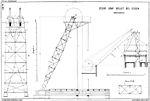

Das wenig aufwändige Konstruktionsprinzip zeigen die beiden Profile des Gerüsts der Zeche Preußen I am Schacht Schacht 1. Das seitliche Profil zeigt gut die Integration in das Zechengebäude, das frontale die einfache Stütztstrebenkonstruktion.

Standorte (nicht vollständig): Roland in Oberhausen, Hugo in Gelsenkirchen (4) und Ewald, Robert Müser in Bochum (7), Gneisenau (3), Preußen I/II (2) und Victoria 1/2 (2). Dazu kamen einige Gerüste auf weiteren Zechen. Insgesamt waren es mehr als 40. Bis in die 1980er Jahre waren davon noch mehrere in Betrieb. Entweder wurden sie durch Neubauten wie beim Schacht 3 von Gneisenau ersetzt oder nach Zechenstilllegungen abgerissen.

Bis zum 1. Weltkrieg war der Tomson-Bock wegen seiner hohen Stabilität gefragt, danach war das deutsche Strebengerüst ausgereift und erste Wahl. Der Bock hatte nur zwei schiefwinklige Anschlüsse bei der Verbindung von Stütze und Strebe. Dazu konnten ohne großen Aufwand Anschlüssse mit Rohrprofilen aus Ausschusskesselblechen benutzt werden. Praktisch war auch der Standort neben dem Schacht. So konnte das Gerüst schon während des Abteufens errichtet werden und die Förderung sehr schnell einsetzen.

Hier werden die Standorte in interaktiven Karten angezeigt. Dazu wird die jeweilige Karte in einem neuen Fenster geöffnet.

Die Fotos und Zeichnungen der einzelnen Gerüste sind von Westen nach Osten angeordnet. Die seltenen Weiternutzungen eines Fördergerüsts gab es hier mit dem Umsetzen von Victoria nach Carl Funke im Jahr 1926 und Graf Beust nach Rosenblumendelle im Jahr 1928. Hier wurde das leicht verändert wieder aufgebaut. Das einzige erhalten Gerüst ist das von Schacht Gneisenau 2.

nach oben

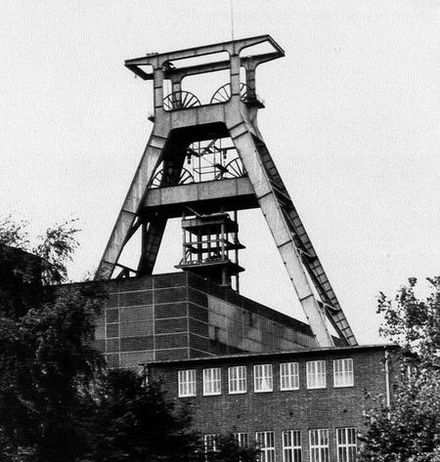

Strebengrüste

1958 wurde erstmals ein Strebengerüst in Stahlkastenbauweise am Schacht 4 der Zeche Niederberg erstellt. Die Weiterentwicklung zu einem sehr kompakten hohen Gerüst fand i.W. auf Zechen im nördlichen Ruhrgebiet statt, wo ab den 1960er Jahren eine Reihe von Schächten erneuert wurde. Es gab einige Unikate wie Schacht 2 von Neu Monopol in Bergkamen und Schacht Lerche von Robert Heinrich in Hamm.

Eine Bauform ohne Verstrebungen wurde von Anton Friedrich Zschetzsche (1856-1922) entwickelt. Er war ein österreichischer Brückenbau-Ingenieur und Hochschullehrer. Von 1898 bis 1900 arbeitete beim Dortmunder Anlagenbauer Klönne. Es wurde später etwas modifiziert und als Bauart Klönne geführt. Trotz einiger Vorteile setzte sich das Gerüst nicht durch. Nur im nördlichen Ruhrgebiet. Von der ersten Bauform sind die Gerüste von Schacht 1/2 der Zeche Auguste Victoria in Marl erhalten. Es gab weitere auf den Zechen Bergmannsglück, Brassert, Lohberg und Waltrop. Von der Bauart Klönne gab es einige auf den Zechen Emscher Lippe, Graf Bismarck und Scholven. Hier waren es immer die beiden Hauptschächte. Dazu kamen noch etwa ein handvoll weitere Einzelgerüste.

Fotos der erhaltenen Bauformen

Bei den folgenden Gerüsten mit Kastenprofil gibt es kaum Verstrebungen da sie wegen der Steifheit der Konstruktion unnötig sind. Sie wirken damit vergleichsweise minimalistisch und individuell. Neben den in der Übersicht aufgelisteten folgt noch eine kleine Auswahl interessanter z.T. nicht erhaltener Gerüste.

nicht mehr vorhanden (unsortiert)

nach oben

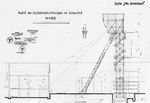

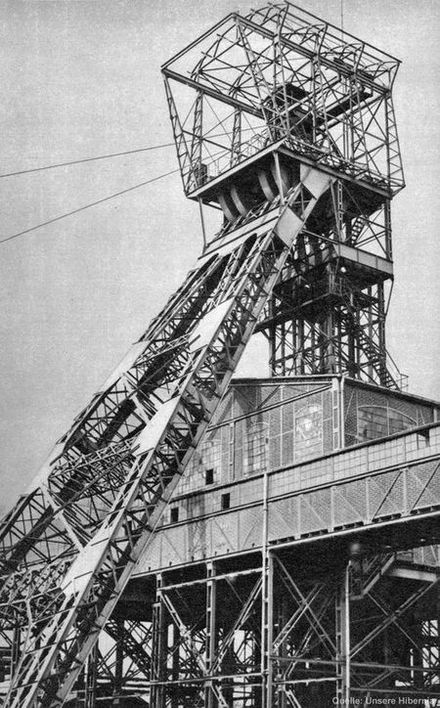

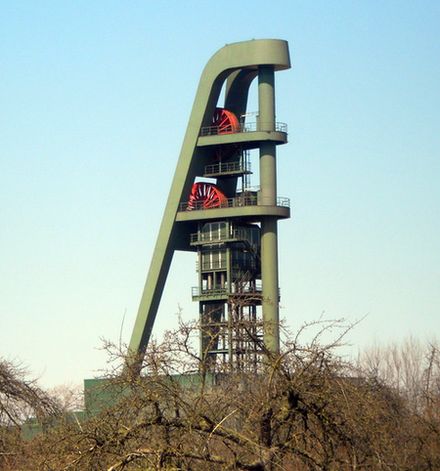

Turmförderungen

Der erste Förderturm ging 1911 auf der Zeche Hercules am Schacht 5 in Essen in Betrieb. Er war wegen der beengten Verhältnisse die beste Lösung (gilt auch für weitere Zechen). Hier war das Stützgerüst aus Stahl. Darin wurde befand sich ein gemauerter Turm. Diese Form scheint eine Ausnahme geblieben zu sein. Der ab 1914 betriebene Schacht 4 der Zeche Neumühl in Duisburg war komplett in Stahlfachwerk ausgeführt. Als einzige Anlage hatte er eine Dampfmaschine als Antrieb. Wahrscheinlich war dies die günstigste Lösung, da der Schacht nur zur Steigerung der Förderquote beim Kohlesyndikat abgeteuft wurde. Zum Nachweis wurde die Förderung schon nach einem Jahr (das reichte für den Leistungnachweis aus) eingestellt. Danach wurde er noch bis 1919 als Spülschacht betrieben und später als Wetterschacht. Ein ähnlicher Turm stand am Schacht 2 der Zeche Heinrich in Essen.

Später gab es einige Sonderformen wie "Hammerkopfgerüste". Dabei kragte der Maschinenraum nach beiden Seiten aus es entstand die namengebende Form. Solche Gerüste standen auf den Zechen Hannibal in Bochum und Minister Stein in Dortmund, hier aus Platzmangel gleich zwei davon. Ein kleines Gerüst stand auf der Zeche Tremonia in Dortmund. Ein weniger stark ausgeprägtes Stahlfachwerkgerüst ist auf Robert Heinrich in Hamm vorhanden und soll als Denkmal erhalten bleiben. Zwei baugleiche Sonderformen waren die Gerüste auf Pörtingssiepen in Essen und Dahlhauser Tiefbau in Bochum. Beide gehörten zur Zeche Carl Funke.

Wegen des Platzmangels standen auf der Zeche Minister Stein in Dortmund gleich zwei Hammerkopftürme über den Schächten 2 und 4. Dazu kam noch eine Sonderform mit der Fördermaschine neben dem Gerüst von Schacht 7. Eine kleine Variante gab es am Schacht 7 der Zeche General Blumenthal in Recklinghausen. Fast baugleich war das Fördergerüst der Kleinzeche Aurora in Hattingen.

Solche rationelle Lösungen gab es auch bei weiteren Zechengesellschaften. Hibernia hatte baugleiche Anlagen auf der Zeche Westerholt in Herten (als Denkmal vorgesehen) und Shamrock in Herne. Auf der Zeche König Ludwig in Recklinghausen und der angeschlossenen Zeche Ewald Fortsetzung in Oer-Erkenschwick war dies auch der Fall.

Kleine "Türmchen" fast immer in Stahlfachwerk gab es auf vielen Schächten ohne Förderung. Dies waren meistens Luftschächte oder Schächte bei denen nach dem Abriss des nicht mehr benötigten Gerüsts eine Befahrung möglich sein sollte.

Die folgenden Fotos und Risse zeigen gut die Vielfalt der Konstruktionen. Dabei sind auch mehrere Varianten einer neuen Nutzung nach einem Umbau zu sehen. Etwa Büros bei Minister Stein 4 oder Nordstern 1 als neue Firmenzentrale einer Wohnungsbaugesellschaft. Der Luftschacht Grevel wurde zum Wohnhaus umgebaut. Das Projekt einer Wohnanlage am Schacht Osterfeld 4 ist teilweise fertig gestellt. Ende 2023 sind der Schachtturm (Büros) und das Kauengebäude (Loftwohnugen) Bauruinen. Der Investor gilt als verschollen.

Die verschiedenen Bauarten lassen sich grob gliedern. Vor dem 2. Weltkrieg wurden eher offene Stahlkonstruktionen gebaut. Ab den 1950er Jahren war es eher Stahlfachwerkkonstruktionen. Um 1960 kamen dann Türme in Stahlbeton dazu. Die zuletzt geteuften oder modernisierten Schächte ab den 1980er Jahren waren selten Hauptförderanlagen. Neben Strebengerüsten entstanden einige Turmförderungen. Diese waren einfache mit Blechen verkleidete Stahlgerüste z.B. Schacht Haard.

Die Zeche Westerholt hatte mit ihren Schächten Altendorf und Polsum 2 zwei Unikate. Es waren Verlängerungen der Schachtröhre über Tage. Bei Altendorf waren kleine Seilscheiben oben aufgesetzt, bei Polsum 2 innen im oberen Teil der Röhre. In beiden Fällen waren nur Befahrungmöglichkeiten nötig, da keine Förderung stattfand.

nach oben

Sonderkonstruktionen in Betonausführung

nach oben

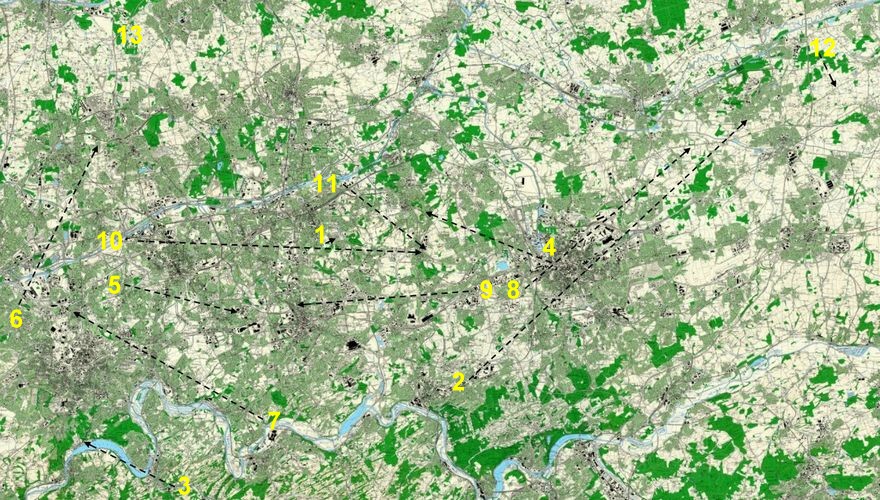

Translozierungen

In der Zeit des Stollenbergbaus waren Translozierungen übliche Praxis. Die bei Hauptförderschächten genutzten Pferdegöpel wurden immer wieder an neue Standorte verlegt. Die schon etwas aufwändigeren Holzkonstruktionen konnten leicht demontiert und wieder aufgestellt werden.

| Nummer (chronologisch) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Entfernung in km | 1 | 25 | 5 | 9 | 6 | 12 | 12 | 15 | 11 | 18 | 7 | 2 |

(1) - Die früheste Translozierung fand auf der Schachtanlage Constantin der Große im Bochum statt. Hier wurde 1919 der Schacht 5 modernisiert und erhielt ein neues Gerüst. Das alte wurde zum gerade neu geteuften Schacht 11 versetzt. Hier stand es bis zur Sprengung am 22. Dezember 1964.

(2) - Nach der Stilllegung der Zeche Hamburg in Witten-Annen wurde 1926 das Gerüst zu Schacht 3 der Zeche Grillo in Kamen versetzt. Da das Führungsgerüst hier schmaler war verbreiterte man es. Die Übergangsstelle war gut zu erkennen. Der Abriss war 1983.

(3) - 1926 wurde noch ein weiteres Gerüst umgesetzt. Der Tomsonbock der 1925 stillgelegten Zeche Victoria (im Deilbachtal im Essener Süden ) wurde am Schacht 2 der Zeche Carl Funke (am Baldeneysee) neu aufgestellt. Es war bis zum Bau der Turmförderung im Jahr 1964 in Betrieb.

(4) - 1929 wurde die Turmförderanalage vom Schacht 2 der Westphalia in Dortmund zum Standort Schacht 3 der Zeche Erin in Castrop-Rauxel verlagert. Sie war nach der Stilllegung und Weiternutzung als Luftschacht für die Nachbaranlage Tremonia völlig überdimensioniert. Der Schacht Erin 3 wurde 1983 stillgelegt und ist als Denkmal erhalten.

(5) - Die nächste Translokation war 1932. Durch Rationalisierungsmaßnahmen der Zeche Zollverein in Essen wurde dort das Gerüst von Schacht 5 überflüssig und konnte bei zeitgleichen Modernisierungen der Zeche Holland in Bochum-Wattenscheid am Schacht 4 neu genutzt werden. Es ist als Denkmal erhalten.

(6) - Nach der Stilllegung der Zeche Neu-Cöln in Essen im Jahr 1931 konnte das Gerüst von Schacht 1 im Jahr 1942 zum Schacht 7 (Hugo Nord) der Zeche Hugo in Gelsenkirchen-Buer versetzt werden, möglicherweise wegen der Mangelwirtchaft durch den Krieg. Es wurde leicht modifiziert und 2001 abgerissen.

(7) - 1961 wurde die Bochumer Zeche Friedlicher Nachbar stillgelegt. Am Schacht 2 stand eine Turmförderanlage aus dem Jahr 1950. Durch die Bauweise in Stahlfachwerk konnte sie leicht demontiert werden (wie das Foto zeigt) und 1964 am Schacht 2 der Zeche Zollverein wieder aufgebaut. Die Anlage ist als Denkmal erhalten.

(8) - Nach der Stilllegung der Zeche Dorstfeld in Dortmund im Jahr 1964 wurde das Gerüst von Schacht 2 zum Schacht Kurl 3 der Zeche Gneisenau versetzt. Dort diente es ab 1967 zur Seilfahrt bis zum Abriss im Jahr 1998.

(9) - 1975 wurde über dem Deutschen Bergbaumuseum in Bochum das Doppel- strebengerüst vom Schacht 5 der 1971 stillgelegten Zeche Germania in Dortmund-Marten wieder aufgebaut und ist heute das Wahrzeichen des Museums. Es wurden nur zwei Seilscheiben wieder eingesetzt um Platz für die Aussichtsplattform zu gewinnen.

(10)(11) - 1988 wurden zur Wiederherstellung des Originals der Museumszeche Zollern zwei jeweils

fast baugleiche Strebengerüste hierhin versetzt. Die Originale waren 1966 (2) und etwa 1940 (4) abgerissen worden. Das

für Schacht 2 stammt vom Schacht 1 der 1960 stillgelegten Zeche Wilhelmine Victoria in Gelsenkirchen (1986 demontiert).

Das Gerüst für Schacht 4 kam von der 1978 stillgelegten Zeche Friedrich der Große in Herne. Dort wurde schon 1980

das Gerüst von Schacht 3 demontiert und eingelagert.

(12) - Zuletzt wurde 2000 das Gerüst vom Schacht 7 (Romberg) der Zeche Haus Aden zum Standort Lerche versetzt (Betrieb ab 2002). Grund war die betriebliche Neuausrichtung unter Tage zum Bergwerk Ost. Es blieb nach der Stilllegung im Jahr 2010 als Denkmal erhalten und hat den Spitznamen "Hockeyschläger" wegen seiner markanten Form.

(13) - Eine wohl einzigartige Translozierung ist die des Fördergerüsts von Schacht Polsum 1 der 2010 stillgelegten Zeche Westerholt in Herten. Es wurde von der Firma Siemens 2010 nach Haiger umgesetzt und dient dort bei Kalteiche an der A45 als Blickfang der SIEMAG TECBERG, einem weltweit agierenden Anbieter von Bergwerksförder- und Kühlanlagen. In der Schachthalle entstand unter fast realistischen Bedingungen ein Schulungs- und Trainingszentrum.