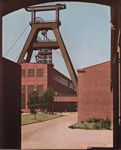

Zeche Brassert in Marl

1907 - 1972

Die Zeche Brassert war die kleinere der beiden Marler Anlagen und hatte wegen der ungünstigen Bedingungen

im Mutterkonzern nie eine sichere finanzielle Basis. Sie gehörte ab 1917 zu den Rheinischen Stahlwerken in Duisburg. Diese hatten

schon in geringerer Entfernung Zechen, die auch Kokskohle abbauten. Die auf Brassert anstehende Gas- und Gasflammkohle war eher

für Kraftwerke geeeignet. Daher fehlte auch die üblicherweise vorhandene Kokerei, der im Normalfall profitabelste Zechenbetrieb. Dazu

kam, dass die Kohle sehr hart war und nur maschinell mit Schrämmaschinen abgebaut werden konnte. Der Abbau nur mit Presslufthämmern

war zu personalintensiv. Die Machinen waren im frühen 20. Jahrhundert technisch noch nicht ausgereift. Erst der Bau eines Kraftwerks

1960 konnte die drohende vorzeitige Stillegung abwenden, aber nicht verhindern.

Brassert war eine "nasse" Zeche, da sie einen eigenen Hafen am Wesel-Datteln Kanal betrieb. So konnte ein kleinerer Teil der

ungünstigen Betriebskosten aufgefangen werden.

Der Name der Zeche geht auf den Berghauptmann Hermann Brassert zurück, der als Schöpfer des Allgemeinen Preußischen Bergrechts gilt. Um

die Zeche entstand in der damals überwiegend bewaldeten Gegend der heutige Marler Stadtteil Brassert, der nach dem Bau der

neuen Marler Mitte nahe am Stadtzentrum liegt. Die Stadt ist wie weiter östlich Bergkamen aus Dörfern und den Zechen mit ihren

Siedlungen entstanden. Da für Marl schon 1923/24 der sog. "Rappaport-Plan" (nach dem späteren Direktor des

SVR benannt) aufgestellt wurde ist mit Verzögerungen eine relativ

gute Infrastruktur entstanden.

Bis auf eine Schlagwetterexplosion mit drei Toten im Jahr 1926 ereigneten sich keine größeren Unglücke.

Von den ehemaligen Betriebsanlagen ist fast nichts erhalten. Ab 1973 wurden die meisten Gebäude abgerissen und 1974 die Schächte verfüllt. Nur die Gebäude am früheren Zecheneingang erinnern an Brassert. Von hier erreicht man über gut ausgebaute Radwege die Lippeaue und den Naturpark Hohe Mark ohne große Höhenunterschiede. Im Torhaus residiert der Ma(r)lkasten. Etwa die Hälfte der ehemaligen Zechenfläche ist für Freizeitaktivitäten hergerichtet. Das Angebot reicht von Skaterbahn über Minigolf bis zu Tennis. Der Rest ist Gewerbegebiet unter Nutzung einiger weniger kleinerer erhaltener Gebäude. Die Reste der Halde sind begrünt und bilden einen Lärmschutz zum Gewerbegebiet.

An den Bergbau erinnert eine Seilscheibe im Kreisverkehr an der Zufahrt zum Gewerbegebiet. Daneben liegt die Revisionsöffnung von Schacht 1 im Grünstreifen eines Tennisplatzes. Der Schacht 2 mit zwei Revisionsöffnungen befindet sich gegenüber auf einem Firmenparkplatz.

Heute wird die Fläche von einem Rohrsystemunternehmen Anger Systemtechnik genutzt und ist nicht zugänglich. Ein großer Teil der Bausubstanz blieb erhalten. Ohne Hintergrundwissen sind die früheren Verwaltungs- und Sozialbebäude am Zecheneingang (nicht sehr zechentypisch) sind kaum zu erkennen. Einige Werkstattgebäude sind in Neubauten eingebunden. Die begrünte Bergehalde ist begehbarund bietet sich als Aussichtspunkt an.

| Schacht | Teufbeginn | Inbetriebnahme | Stilllegung | max. Teufe (m) |

| 1 | 1907 | 1910 | 1972 | 995 |

| 2 | 1908 | 1910 | 1972 | 811 |

| 3 | 1939 | 1954 | 1972 | 1020 |

maximale Förderung 1.163368 t 1956

durchschnittlich 600000 - 1 Mio. t/a